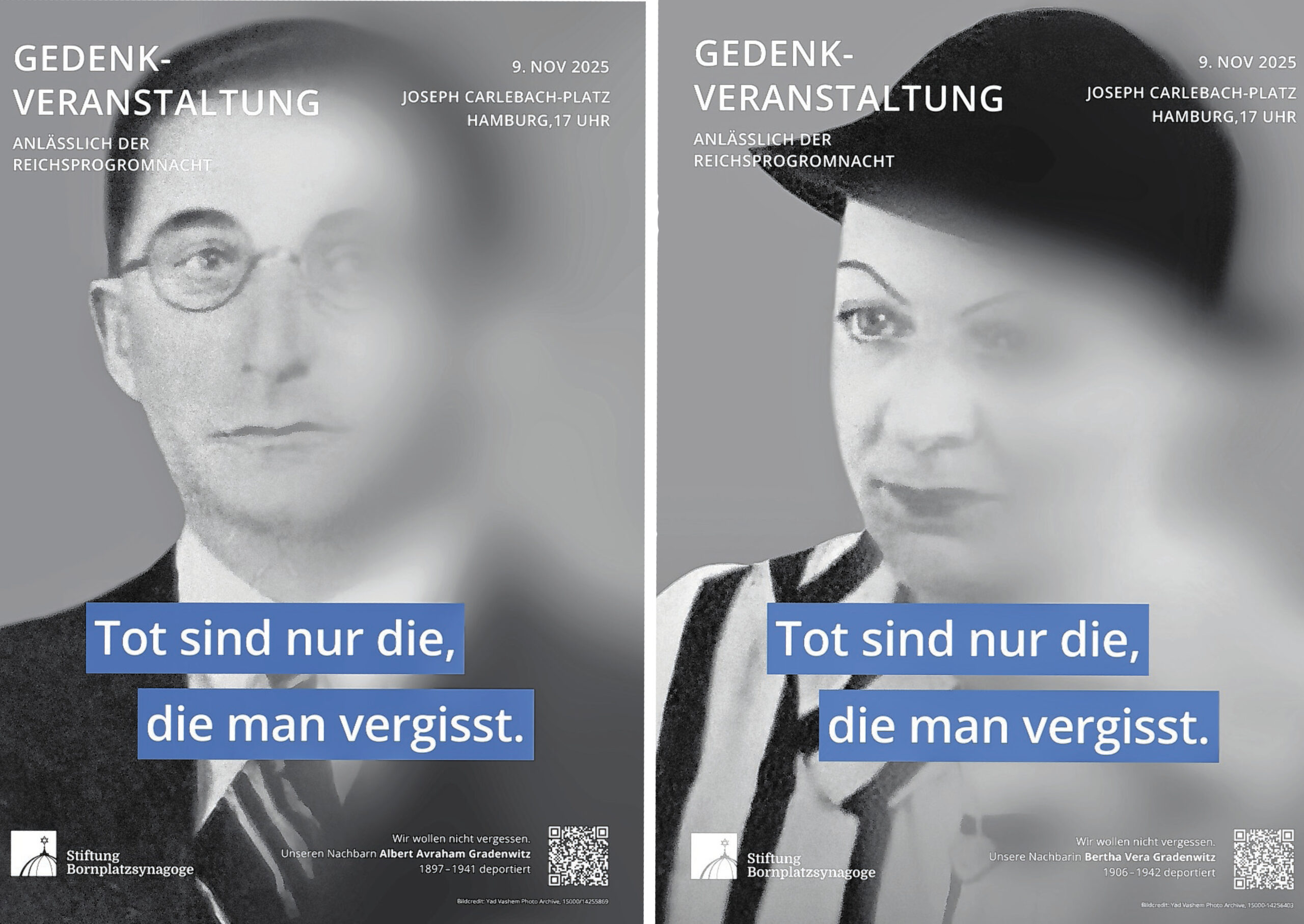

Tot sind nur die, die man vergisst: Wer war Familie Gradenwitz?

An vielen Orten in Hamburg sind momentan die Gesichter von Bertha Vera Gradenwitz und Albert Gradenwitz plakatiert. Schwarz-weiße Portraits, die Hälfte der Gesichter bereits verschwommen. Darunter steht: „Tot sind nur die, die man vergisst“. Zwischen 1933–1945 wurden tausende jüdische Hamburger:innen entrechtet, ausgegrenzt, gedemütigt, verschleppt und ermordet – unter ihnen das Ehepaar Gradenwitz. Um dem Vergessen entgegenzuwirken und die Bilder der Vergangenheit nicht im Strom der Zeit verschwinden zu lassen, organisieren die Stiftung Bornplatzsynagoge und die jüdische Gemeinde Hamburg eine Gedenkveranstaltung anlässlich der Reichspogromnacht 1938.

Bertha Vera Gradenwitz, geborene Zolinski (*1906 in Hamburg) und Albert Gradenwitz (*1897 in Prusice, Polen) waren beide Nachkommen jüdischer Eltern. 1919 emigrierte Albert Gradenwitz nach Hamburg und lernte dort Bertha Vera kennen. Im Februar 1927 heirateten die beiden und bekamen ein Jahr später ihre gemeinsame Tochter Margot. Wenige Jahre später ließen sich die Eheleute scheiden – das Mädchen wuchs in einem Waisenhaus auf. Bevor Albert und Bertha Vera Gradenwitz von den Nazis vertrieben und ermordet wurden, lebten sie an der Rutschbahn 31, im Hamburger Grindelviertel.

Im Jahre 1938 strebte Bertha Vera Gradenwitz die Ausreise aus dem nationalsozialistischen Deutschland zusammen mit der zehnjährigen Margot an. Doch ihr Plan, in die USA zu emigrieren, scheiterte. Allein Margot konnte im Mai 1939 mit einem Kindertransport nach England entkommen. Die Tochter überlebte den Holocaust, aber ihre Eltern sah sie nach der Verabschiedung nie wieder.

Bertha Vera Gradenwitz wird von Bendorf-Sayn in ein Vernichtungslager deportiert

Erst nach dem Krieg erfuhr Margot Gradenwitz vom Schicksal ihrer Eltern: Bertha Vera Gradenwitz wurde von ihrem Ex-Mann wegen einer Schizophrenie in die „Heil- und Pflegeanstalt Langenhorn” eingeliefert und von dort im April 1941 in eine Anstalt nach Bendorf-Sayn bei Koblenz gebracht. Dort lebte sie noch elf Monate, bis sie im März 1942 mit hunderten weiteren Opfern des NS-Regimes in Richtung Osten deportiert wurde.

Es wird aber davon ausgegangen, dass diese Menschen in das sogenannte Transitghetto Izbica gebracht wurden. Dieses diente zur vorübergehenden Unterbringung ausländischer Juden. Entweder starben sie dort oder sie wurden in die Vernichtungslager Belzec und Sobibor gebracht und dort ermordet.

Genauer Todesort der Eheleute Gradenwitz ist nicht bekannt

Albert Gradenwitz wurde im November 1941 nach Minsk deportiert. 1944 wurde er in das KZ Natzweiler im Elsass eingewiesen. Dort gehörte er zu jenen Häftlinge, die im Außenlager Urbis-Wesserling Daimler-Benz Flugzeugmotoren bauen sollten. Am 12. Oktober wurden die meisten Häftlingen nach Sachsenhausen gebracht und von dort sollen sie noch in andere Lager verschleppt worden sein. Eine Bestätigung, dass Albert Gradenwitz in Sachsenhausen eintraf, gibt es nicht. Wie bei seiner geschiedenen Ehefrau sind auch Albert Gradenwitz‘ genauer Todesort und das Todesdatum nicht bekannt.

Das könnte Sie auch interessieren: Von wegen „Evakuierung“: Was diese Nazi-Bilder wirklich zeigen, wird erst jetzt klar

Anlässlich der Reichspogromnacht von 1938 lädt die Stiftung Bornplatzsynagoge und die jüdische Gemeinde Hamburg am 9. November zu einer Gedenkveranstaltung am Joseph Carlebach-Platz um 17 Uhr ein. Das Gedenken soll sich in diesem Jahr besonders an die Menschen aus dem Grindelviertel richten – Menschen wie das Ehepaar Gradenwitz.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.